映画『フロントライン』を観てきました|受験情報センターより

こんにちは。受験情報センター長の鈴村です。

先日、メルリックス名古屋校が主催する【愛知医科大学・藤田医科大学合同入試説明会】に参加した後、名古屋駅前のミッドランドスクエアシネマで、映画『フロントライン』を観てきました。

この映画は藤田医科大学が協力しており、藤田医科大学岡崎医療センターが実名で登場しているということで、封切りされたらぜひ観に行こうと思っていました。どうせ観るなら、藤田医科大学のお膝元である名古屋で観てみようと思いました。

目次[非表示]

「ダイヤモンド・プリンセス号」の事実に基づく物語

この映画は新型コロナウイルスの感染が拡大し始めた2020年2月、船内で集団感染が発生して大きなニュースになった「ダイヤモンド・プリンセス号」の実話を元に描かれています。

「実話に基づく物語」とキャッチコピーが付いている通り、フィクションでありながら、関係機関はすべて実名で登場し、映画に出てくる人物にもそれぞれモデルがいます。

映画を観て、改めて当時のことを鮮明に思い出しました。

コロナが初めて入試に出題されたのは昭和大学(当時)

2020年1月に日本国内で初の新型コロナウイルス感染患者が確認され、またたく間に感染が広がっていきました。入試のまっただ中でもあり、毎日、生徒達の入試結果を追いかけるのに昼も夜もない中で、必死にニュースで最低限の内容を追っていました。

私の記憶にある限り、医学部入試で初めて新型コロナウイルスが入試に出題されたのは、昭和大学(当時)の小論文です。

|

武漢を主地域とする新型コロナウィルス肺炎の犠牲者が増え、現地に孤立している各国の国民を国有ジェット機などで帰国させる手段を講じていますが、全世界の国民が移動できるかどうかについては、財政面、医療面で各国間に差があり、全員が帰国できるとは限りません。道徳的に、また、医療について、どのように対応すべきだと考えますか。述べてください。

(2020年度 昭和大学医学部・小論文より)

|

経済格差、医療格差という問題を背景にした公平性に関する出題です。もちろん、医師を志す者としてはできる限り力を尽くすというのが答になり、その「できる限り」の根拠を思いつく範囲内で述べる必要があります。

昭和医科大学の建学の精神は「至誠一貫」です。これは「相手の立場に立って“真心”をつくす」という意味であり、それは医療が弱い立場にある人々に奉仕する仕事だということが前提になっています。

さらに、医学部アドミッションポリシーには「知的好奇心にあふれ、新しい分野に積極的に挑戦できる人」や「地域での医療や国際的な医療活動に興味を持つ人」などがあり、それらと結びつけて書くことができれば、より評価されるでしょう。

東京大学理科三類の面接でも聞かれる

さらに、その年の東大入試では理科三類の面接で次のようなことが聞かれました。

|

現在、新型コロナウイルスのパンデミックが起きているが、これから医師になる者としてどんなことができると考えるか。

(2020年度 東京大学理科三類・面接より)

|

20世紀のスペインかぜ以来と言われる、世界的規模の感染症が大流行している中で、医師を志す者としての立場が広く問われる質問です。この質問に答えることで、医療や社会問題への考えを計ることができるのみならず、自分が将来どういう立場で医学に関わろうと考えているかがわかる質問でもあります。さすが東大です。

緊急事態宣言の発令と学校の休校

その後、新型コロナウイルスは未曽有の大流行となり、3月2日からすべての小学校・中学校・高校の臨時休校、さらに4月7日には東京や大阪などの大都市に緊急事態宣言が出されます。

この緊急事態宣言はさらに全都道府県に拡大し、学校によって異なるものの休校期間は5月中旬から下旬までのおよそ3ヶ月間にわたりました。まだ、たった5年前のことですが、もう5年も経ったのかと思いますし、渋谷や新宿といった繁華街から人の姿が消えた最初の緊急事態宣言の期間は、外国人観光客であふれ返る現在の姿からは想像もできません。

あれから5年経ったこのタイミングで、この『フロントライン』が公開されたことには大きな意味があると考えます。しかも、単なるドキュメンタリー映画ではなく、日本を代表する俳優達があのパンデミックの時期を演じるというのは、実際に観てみると想像以上の迫力がありました。

その中で、映画はなるべく事実に沿って淡々と、なるべく脚色を押さえた形で進行します。ドラマティックに描こうと思えばいくらでもできる題材を、とにかくニュートラルに伝えようとするその作りが素晴らしいと思いました。

映画のクライマックスに登場する岡崎医療センター

「ダイヤモンド・プリンセス号」の集団感染を題材にしていると聞いた時、あのことは出てくるのかどうか気になっていたことがありました。それは感染症の専門家である医師が乗船して、その後で船内の感染状況について「告発」する動画をYouTubeにアップしたことです。

あの動画で、新型コロナウイルスというのは恐ろしいものだというイメージを(実際にそうなのですが)一般の方は持ったと思いますし、「ダイヤモンド・プリンセス号」の船内はきっとパニック状態なのだろうと思わせるものがありました。

その後、動画は削除されましたが、あの一連のエピソードをどうするのかと思っていたら、ちゃんと映画の中に(なるべく公平性を期した形で)登場したので驚きました。モデルとなった医師を吹越満さんが演じていますが、そこまで描くんだと製作陣の本気度を感じました。

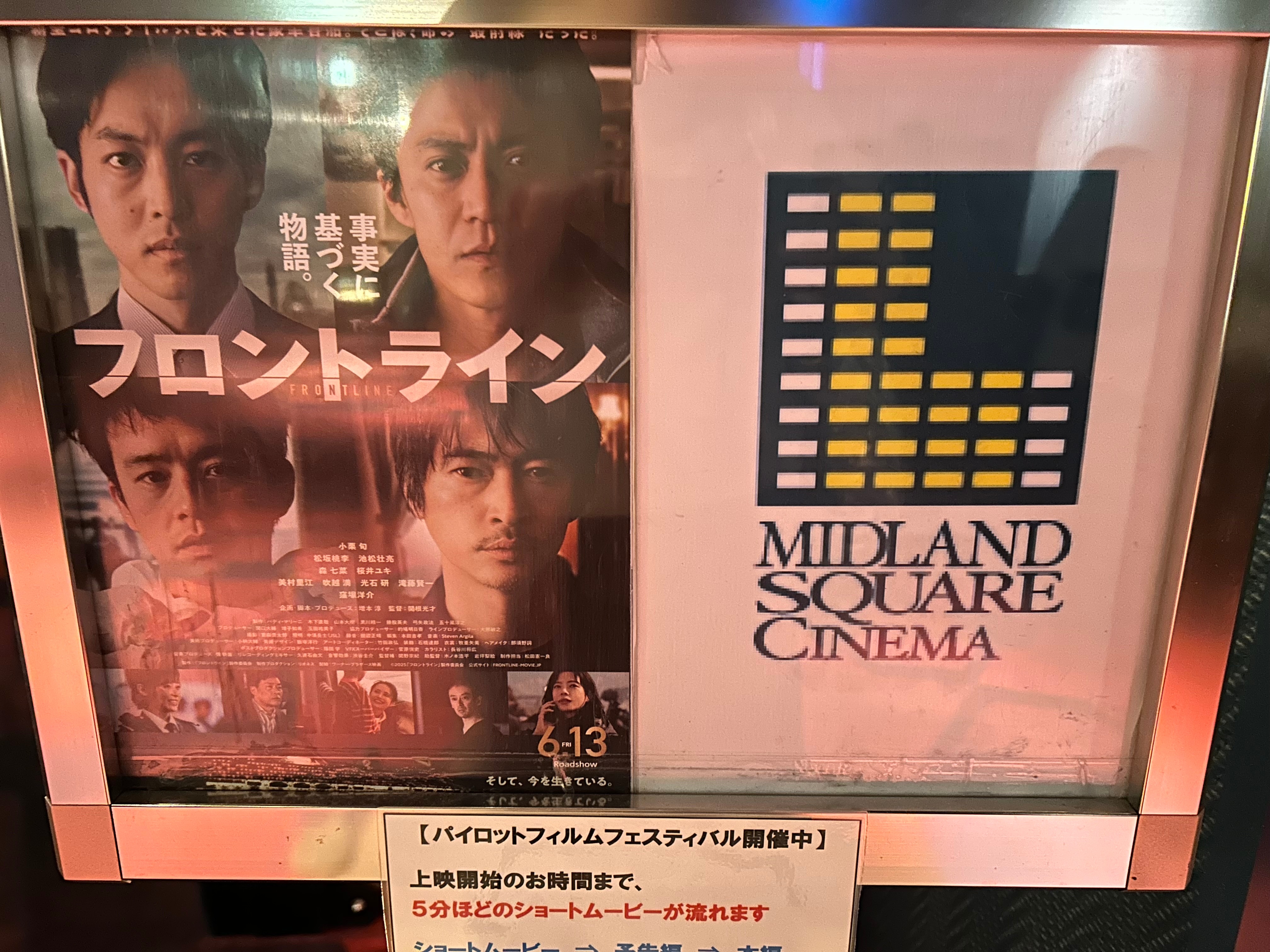

映画『フロントライン』のクライマックスは、横浜から藤田医科大学岡崎医療センターまで、感染者達がバスで向かうシーンです。一人一人の登場人物を「ヒーロー」として描いてこなかったからこそ、条件付きで100名を超える乗客を受け入れることを了承した藤田医科大学は、映画の中でまさに「ヒーロー」でした。

藤田医科大学岡崎医療センターは開院前だったからこそ、全部で128人の感染者と濃厚接触者を受け入れることが可能でした。

それでも受け入れには苦難が伴い、滝藤賢一さん演じる岡崎医療センターの医師が「これでなんかあったら、うちが殺したって言われるじゃねえか」と吐き捨てるシーンは、あの頃の社会の雰囲気を的確に言い表していて、胸に迫るものがありました。

そして、この「なんかあったらうちが殺したって言われる」という流れは、コロナ後もコロナと関係なく、医療従事者に対して向けられているように思います。日夜、患者のために奮闘してくれている医療従事者に対して、こう思うようになってしまった時代の風潮に、大げさでなく恐ろしさを感じます。

(2019年12月、開院前の藤田医科大学岡崎医療センター・筆者撮影)

再びパンデミックは起きるのか

映画のエンディングクレジットに後日談が出てくるのですが、その最後の一文にグッと来ない人はいないのではないかと思います。私も思わず涙が出そうになりました。

あの「利他の精神」こそが、日本人(と大きく括っていいのかどうかわかりませんが、韓国のセウォル号事件の報道を考えても)のアイデンティティであり、国民皆保険制度の下で、これだけ高度で質の良い医療を長年にわたり支えていたのだろうと思います。

残念ながら、再びパンデミックは起きるだろうと言われています。

マイクロソフト創業者のビル・ゲイツ氏はコロナの20年以上前から感染症対策に資産を投じています。ビル・ゲイツ氏は2015年の時点で「次の数十年で一千万人以上が亡くなる災厄は、戦争ではなく感染症だ」と予測しています。

もし、また私の生きている間に感染症が爆発的に拡大したらどうなるか?

コロナを経験している私達は、前回より上手く対応できるかもしれない。でも、前回の先入観がある分だけ対応が遅れてしまうかもしれない。

その時、日本の医療はどうなるのだろうか?

映画『フロントライン』を観ていろいろなことを考えさせられました。個人的に医療を志す方は必見ではないかと思います。

(人が多く集まる所に置かれた手指消毒液もすっかり一般的になりました)