【2025年度医学部入試】最新データで振り返る地方国公立大学の志願者増の理由

皆さんこんにちは。メルリックス学院代表の佐藤です。

今回は2025年度医学部入試について、国公立大学の志願者数の増減、偏差値の変化を、最新のデータに基づいて分析していきます。

2026年度入試で医学部合格を目指す方、特に国公立大学を志望する方にとって必見の内容です。ぜひ、受験校の選定や志望大学の分析にお役立てください。

目次[非表示]

安全志向が強まる!2025年度国公立大学医学部の志願者増減の振り返り

2025年度共通テストは80%以上の得点率の層が増えた関係で、国公立大学医学部の志願者数も増えました。

後述しますが、地方大学が志願者数を大きく伸ばしている一方で、旧帝国大学や旧六医大といった上位大学は例年並みの志願者数です。受験校決定に際して冒険するよりも「確実に合格したい」という安全志向が定着したと言えます。

また、2025年度は1年おきに志願者数の増減を繰り返す「隔年現象」が、例年以上に色濃く反映された結果になりました。

隔年現象とは、ある年に志願者が減って倍率が下がると「今年は入りやすい」と感じた受験生が翌年に集中し倍率が急上昇します。逆に、倍率が上がった翌年は「今年も激戦」と敬遠されて倍率が下がる、というサイクルが繰り返されることです。

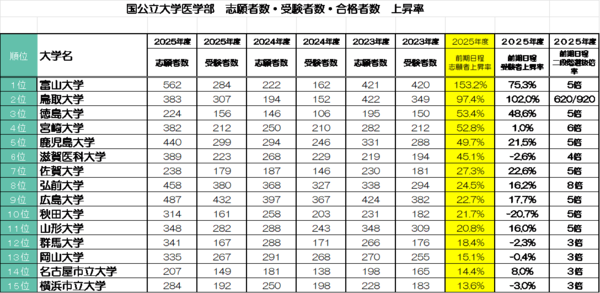

◆志願者数上昇大学

※メルリックス学院調べ

最大の特徴!地方国公立大学医学部の志願者が急増

上の表から、志願者上昇率が高い大学を見ていきましょう。

特筆すべきは、12位の群馬大学まで地方国公立大学が占めている点です(大都市圏の広島大学を除く)。特に、富山大学、鳥取大学、佐賀大学は隔年現象が色濃く出ています。

また上位10大学においては、滋賀医科大学を除いて二段階選抜実施予定倍率が5倍を超えている大学で占められています。

共通テストが得点しやすかった分、地方国公立大学医学部の出願数が増えた結果となりました。一方で、旧帝国大学医学部、大都市圏の国公立医学部は軒並み例年通りで堅調でした。

【大学別】志願者数を大きく伸ばした要因分析!

ここからは、いくつかの国公立大学をピックアップして、隔年現象以外の志願者数増加の要因を分析していきましょう。

例えば、富山大学医学部の志願者数が増加した要因は、この偏差値帯の大学にしては二次試験で差が付きやすい問題であったからと推察できます。

鳥取大学医学部は二段階選抜の指標が明確であるため、共通テストで高得点を取った受験生にとって安心材料となり、出願しやすかったと考えられます。

一方で一次試験(共通テスト)重視だからこそ志願者数を伸ばしたと予想される大学もあります。

徳島大学医学部は、圧倒的に一次試験重視(共通テスト配点合計:900点,個別試験配点合計:400点※面接試験有)です。個別試験(二次試験)の試験科目は数学・英語・面接のみで、理科を受験する必要がありません。

そのため、共通テストで高得点が取れた「理科の学習が進んでいない現役生」の志願者数が増加した可能性が高いでしょう。

他に特筆すべきは滋賀医科大学です。

もともと二次試験で差がつけられる大学であり、関西圏在住の共通テストを失敗した上位層が受験するケースも多い大学でした。2025年は共通テスト国語が得点しやすかったことも大きく影響しました。滋賀医科大学は共通テストの国語の配点が高い(国語200点、他科目100点)ためです。

弘前大学は事前の予想通り、二次試験の教科を総合問題から数学、英語に戻したことにより大幅な志願者増に繋がりました。

「隔年現象と警戒感」――志願者減少大学から分かる出願傾向

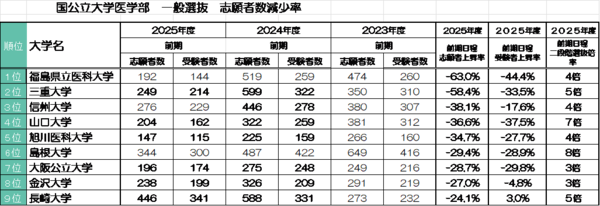

※メルリックス学院調べ

続いて上記の表から、2025年度医学部入試において志願者が減少した大学を分析していきましょう。

志願者数が減少した大学は、上昇した大学と同様、下位3大学を除いては地方国公立大学が占めています。つまり、志願者数減少大学の視点からみても、隔年減少がはっきりと表れました。

一方下位3大学のうち、大阪公立大学は大阪府民学費無償政策、金沢大学は二次試験比率を大幅に上げたことに対する警戒感が影響したと予想されます。

志願者減少率が1位となった福島県立医科大学は2023年度、2024年度と高倍率が続き、合格者の共通テスト得点率が上昇しました。この点から、二段階選抜を警戒して受験生が出願を控えたことが考えられます。

三重大学、信州大学、山口大学は典型的な隔年現象により、大幅に志願者数を減らした結果となりました。

さらに、昨年度、前期入試で追加募集を出して物議を呼んだ奈良県立医科大学は今年度足切りラインを81%で設定しました。その関係もあり、昨年度57名の出願に対して今回は48名の出願に留まりましたが、25名が受験して22名が合格と、受験した学生の88%が合格する結果となりました。

以上のことから国公立大学医学部ボーダー層が予備校の出すリサーチ結果に左右されて出願する風土が影響していることは間違いありません。

今後、予備校の出すリサーチ結果を鵜呑みにすることなく、信頼の置ける指導者に共通テストの得点率に応じて出願校を決めるといった入念な受験戦略が合否を大きく左右すると言えます。

東日本と西日本の国公立大学医学部の特徴と違いとは

最後に東日本と西日本の国公立大学医学部において、

①国公立大学医学部の偏在

②国公立大学医学部の東西における偏差値分布

③一次試験・二次試験の配点比率と偏差値の相関関係

以上の点を分析して結びとしたいと思います。

①国公立大学医学部の偏在

実は、国公立大学医学部全50大学のうち、34大学が西日本に集中しています。東日本と比較すると2倍の格差があるのです。

私立大学医学部が東高西低であるのに対して、国公立大学医学部は東低西高と言えます。

※国公立大学医学部でも私立大学医学部で金沢医科大学を西日本に含めている関係上、北陸地区と静岡地区は西日本に。一方、甲信越地区は東日本に組み入れています。

上記の偏在状況を基に、以下の偏差値分布などの分析を確認してください。

②国公立大学医学部の東西における偏差値分布

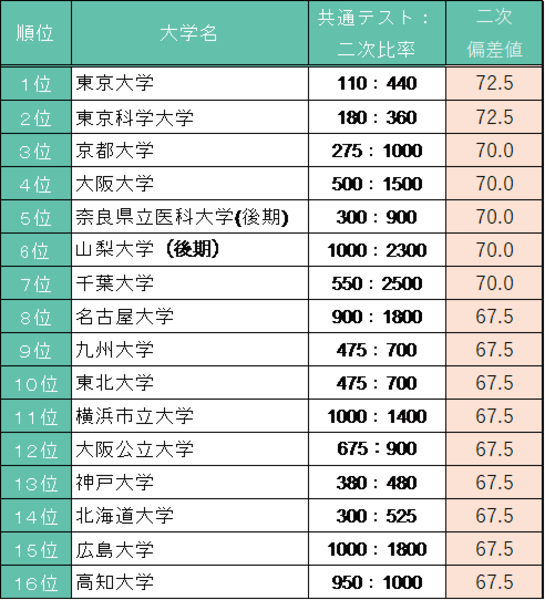

2025年度入試の河合塾指標(以下、偏差値は河合塾指標)において、偏差値67.5以上の国公立大学医学部は16大学あります。そのうち、西日本に立地する大学は9大学です。

このことから、超難関国公立大学医学部の分布においては東西で均衡していると言えます。

【偏差値67.5以上の超難関国公立大学】

東日本は首都圏近郊の大学と旧帝国大学2大学が最上位にランクされています。一方で、西日本は旧帝国大学4大学と関西、中四国の政令指定都市に立地する大学で上位を占めています。

また、偏差値65.0の国公立大学は東日本に7大学、西日本に19大学。偏差値62.5の大学は東日本に7大学、西日本に10大学あります。

分布としては偏差値65.0の層の大学が厚い西日本に難関大の層は分があると言えます。東日本は最上位と下位の占める割合が高く、中堅の層が薄い感は否めません。

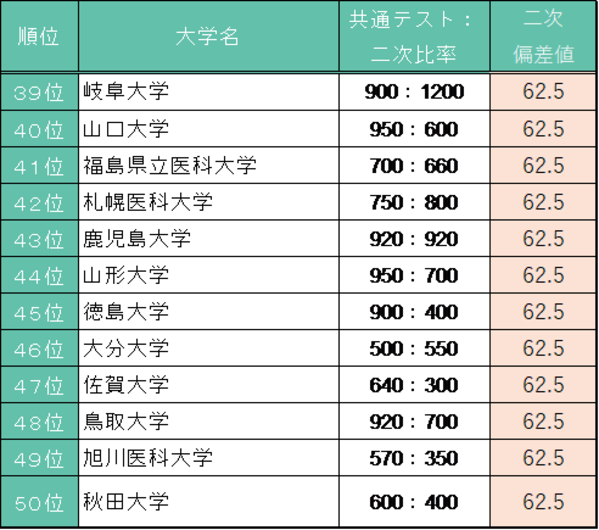

続いて偏差値62.5帯に存在する東日本の大学は北海道に2大学、東北大学以外の東北圏の5大学が占めています。西日本では九州、中四国の大学が主です。

ただし、偏差値62.5と65.0の層の大学は隔年現象や共通テストの事情で毎年、目まぐるしく入れ替わる可能性が多分にある点も補足しておきます。

③一次試験・二次試験の配点比率と偏差値の相関関係

最後に、国公立大学医学部の一次試験・二次試験の配点比率と偏差値の相関関係の分析についてお伝えします。

国公立大学医学部において、二次試験の比率が一次試験の比率より高い大学は32大学です。また、32大学のうち西日本に位置する大学は23大学あり、占有率は65.6%にのぼります。

偏差値67.5以上の大学で一次試験比率の方が高い大学は0です。

また、偏差値65.0の大学、21大学中一次試験比率が高い大学は7大学に過ぎません。一方で、偏差値62.5帯の大学では、8大学が一次試験比率の方が高いことが分かっています。

つまり、国公立大学医学部は、偏差値が上がるにつれて二次試験で合否が決する要素が強まると言えます。

【まとめ】2025年度医学部入試の動向から読み解く、2026年度国公立大学医学部への戦略

2025年度の国公立大学医学部入試は、「地方大学への志願者集中」「隔年現象の顕著化」「共通テスト高得点層の安全志向」といった傾向が明確に表れた年となりました。これらの動向は、2026年度入試に向けた戦略を立てるうえで重要なヒントを与えてくれます。

特に、地方国公立大学を中心に志願者数が大きく増減している背景には、共通テストの得点分布や二次試験の特徴、さらには配点バランスや試験科目の有無といった各大学ごとの制度設計が大きく関わっています。

2026年度の医学部受験生にとっては、東西の違いも見落とすことはできません。東日本、西日本、どちらに位置する大学を受験するかでも受験戦略は変わってきます。

また、受験生が予備校のリサーチ結果に強く影響されて出願校を選ぶ傾向も依然として見られますが、それだけに情報を鵜呑みにせず、「自分の得点・強み・特性」に合わせた戦略的な出願が求められます。

現在、メルリックス学院では個別相談を随時、無料で受け付けています。

国公立大学医学部を目指す受験生はもちろん、2026年度医学部入試で合格を目指す受験生はぜひ、お気軽にご相談ください。

学力状況に合わせた今後の学習プランや、適切な受験戦略をお伝えいたします。

▼ご希望の方は、以下の画像をクリック・タップしてお申込みください▼